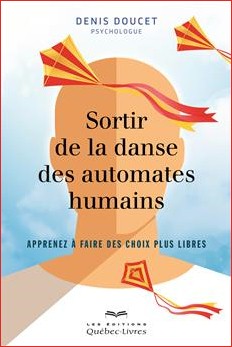

Sortir de la danse des automates humains.

Sortir de la danse des automates humains.

Apprenez à faire des choix plus libres.

Denis Doucet, Psychologue

Éditions Québec-Livres

UN MOT L’AUTEUR

Dans ce prochain livre, j’amène le lecteur à explorer entre autres les concepts d’inhibition à l’origine des maladies modernes et de nos frustrations, d’automatismes comportementaux qui nous privent de notre libre arbitre, du contournement-lâcher-prise nécessaire quand la situation le réclame, et d’initiative d’actions souhaitables pour faire des choix plus libres dans nos vies.

Les quatre conditions nécessaires à l’exercice réel de la liberté y seront également abordées et expliquées.

Puis seront présentés au lecteur les trois étages du cerveau humain : « lézard » (tronc cérébral), « mammouth » (système limbique) et « homo sapiens » (néocortex), leurs rôles respectifs et la compétition qu’ils se livrent entre eux; menant à une guérilla intérieure qui fait souvent avorter nos tentatives de faire des choix plus libres.

S’y trouve mentionnée également l’importance de développer une » conscience globalisante » de notre vie personnelle et de la société dans laquelle nous évoluons tous, comme tremplin utile à un première phase de changement personnel.

S’y trouve mentionnée également l’importance de développer une » conscience globalisante » de notre vie personnelle et de la société dans laquelle nous évoluons tous, comme tremplin utile à un première phase de changement personnel.

Ce texte se veut à la fois psychologique, psychosociologique et social; seule démarche intégrative qui me semble la plus prometteuse pour véritablement comprendre les comportements humains en contexte réel.

Destiné à un large public en premier lieu, ce deuxième bouquin comportera des exercices dirigés concrets pour le lecteur afin qu’il puisse intégrer cette démarche dans sa propre vie, de même que des exemples illustratifs tirés de la vie quotidienne facilitant la compréhension des notions couvertes.

* * *

Comme vous êtes à même de le constater, les grands penseurs de ce monde ne s’entendent pas tous sur la place qu’occupe la liberté dans nos vies. Certains y voient une futile étourderie illusoire de l’esprit, et d’autres sont prêts à en faire un droit universel.

Mais si les choses étaient plus nuancées? Si nous étions, oui, très fortement déterminés de l’intérieur comme de l’extérieur, mais disposions tout de même d’une marge de manœuvre dans certains choix? Si une conscience renouvelée et mieux aiguisée des enjeux d’une situation donnée pouvait ouvrir des possibles qui vont au-delà des conditionnements sociaux et de la génétique animale que nous portons tous? Si certains savoirs sur le fonctionnement de notre cerveau pouvaient nous aider à en être un peu moins esclaves?

C’est à ce genre de réflexion que vous convie ce livre. Le parcours que nous allons franchir ensemble, si vous acceptez ma proposition, vise à aborder ce sujet avec la plus grande lucidité possible, et surtout, le plus de concrétude possible. Il ne s’agit pas ici d’une dissertation savante sur le thème de la liberté, mille fois déjà traitée par d’autres auteurs. Mais plutôt d’un guide simple vous expliquant quelques mécanismes de base se déroulant à votre insu dans votre cerveau, lesquels entrent en jeu à chaque action que vous posez ou omettez d’entreprendre.

Je vous entretiendrai donc, entre autres, d’INHIBITION, d’AUTOMATISMES, de CONTOURNEMENT-LÂCHER-PRISE et d’INITIATIVE.

« L’inhibition » évoque sans détour nos passages à vide lors desquels nous nous tenons immobiles, paralysés… comme des pantins. Position d’attente, elle apporte souvent maladie et mal de vivre si elle se répète trop fréquemment ou perdure trop longtemps.

Les « automatismes » constituent tous ces gestes qui se font sans qu’on y pense, comme allant de soi et ne faisant l’objet d’aucune réflexion. Ce sont ceux qui nous facilitent la vie, mais aussi ceux qui peuvent nous piéger le plus.

Le « contournement-lâcher-prise » réfère aux moments où il est préférable, dans le but de protéger nos besoins humains légitimes, de se sortir de situations nuisibles ou de se détourner de futilités encombrantes. À ne pas confondre ici avec nos évitements défensifs.

Quant à « l’initiative », sans parvenir à évincer totalement nos motivations inconscientes, nos conditionnements sociaux, et tous nos comportements programmés génétiquement, elle est la formule qui permet tout de même le plus grand nombre de choix libres.

Mon hypothèse centrale, que je soutiendrai tout au long de cet essai d’ailleurs, est que si vous développez ce que j’appelle votre « conscience globalisante », cela pourrait jouer un rôle primordial dans l’élargissement de vos moments de liberté. Et ce, en vous aidant à vous soustraire aux diverses dominances qu’on vous impose à gauche et à droite.

Repérer des opportunités d’exercer des choix plus libres dans votre vie, cela s’apprend. Les pages qui suivent sont justement là pour vous aider à… Sortir de la danse des automates humains : ces êtres intérieurement encagés, condamnés à mener une existence dictée pas la psychologie de masse.

Somme toute, je vous invite amicalement à sortir de ce cercle vicieux collectif en apprenant à manœuvrer plus librement chaque courbe et passage rocailleux de la route qui se trace devant vous.

Site Web: www.AutomatesHumains.com

EXTRAIT DE LA PRÉFACE

Dr Robert Béliveau Md, spécialisé en Gestion du stress

(Institut de Cardiologie de Montréal)

« (…) Ce livre est une invitation à revisiter vos conditionnements et vos illusions de fausses libertés. Vous n’en sortirez pas indemne. Ce livre pourrait vous déranger, vous changer, vous aider à transformer vos croyances toxiques en lucidité salvatrice. »

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

ORIGINE DES COMPORTEMENTS HUMAINS

- Nous sommes tous libres et égaux… un conte de fées pour enfants

- Nous ne sommes que le fruit de nos conditionnements… pas si sûr

- L’Inconscient existe… mais n’explique pas tout

- Les trois étages du cerveau… lézard, mammouth et homo sapiens

- Loup et araignée… deux visages d’une même dominance

- L’Autre comme altérité… et non comme repas à dévorer

LE CARROUSEL DE NOS COMPORTEMENTS

- Inhibition… vous ne le ferez pas et vous tomberez malade

- Automatismes…les automates ne savent pas qui les a programmés ni dans quel but

- Contournement et lâcher-prise… il est temps de partir avant de sombrer

- Initiative… vous osez enfin, et mieux s’en porte votre liberté

VERS PLUS DE LIBERTÉ

- Sortir de la danse des automates humains… une démarche salutaire pour nous tous

- « Conscience globalisante »… L’oiseau connaît mieux son pays que le vermisseau

- Votre regard doit dépasser vos premières impressions

- Vous devez envisager les informations autrement

- Vous devez agir dans le respect de vos besoins profonds

- Vous devez ouvrir vos options à de nouveaux possibles

Conclusion

DÉTAILS DE L’OUVRAGE

Auteur(s) : Denis Doucet

ISBN : 9782764022672

Collection : Psychologie

Nombre de pages : 144 pages

Format : 23.0 X 15.0 cm

Date de parution : janvier 2015

Site Web: www.AutomatesHumains.com